Depuis quarante ans, la technologie nous promet la même chose : gagner du temps pour mieux vivre.

Mais à chaque fois, c’est le contraire qui se produit.

L’efficacité n’a pas créé du vide, elle l’a colonisé.

L’intelligence artificielle n’échappe pas à cette loi : elle prétend alléger nos vies, mais c’est notre souffle qu’elle mesure.

Et si, derrière la productivité, se cachait un projet plus profond : nous occuper entièrement ?

Le travail, une religion du temps

Les années quatre-vingt ont sacralisé l’efficacité.

C’était l’époque où le progrès avait la forme d’un tableur, d’un bip sonore, d’un bureau rétroéclairé.

L’informatique promettait de libérer le salarié du poids des tâches mécaniques.

Mais en réalité, elle l’a rendu comptable de chaque minute.

L’ordinateur n’a pas allégé le travail, il a redéfini la notion même de tâche.

Chaque opération simplifiée a généré dix nouvelles mesures, dix nouveaux contrôles, dix nouvelles obligations.

Le progrès a cessé d’être un mouvement collectif : il est devenu un miroir individuel,

où chacun devait prouver sa valeur, justifier sa vitesse, optimiser sa fatigue.

La productivité n’a pas allégé nos chaînes, elle les a rendues invisibles.

Nous ne travaillons plus sous surveillance : nous nous surveillons nous-mêmes.

C’est la plus élégante des révolutions — celle qui remplace le contremaître par la conscience coupable du temps perdu.

Les jardins clos de l’efficacité

Le système productif ne veut plus que nous travaillions mieux ;

il veut que nous soyons entièrement disponibles.

Chaque outil, chaque méthode, chaque KPI étend son territoire sur nos heures, nos gestes, nos pensées, nos silences.

Le temps libre n’est plus un espace, c’est une faille à combler.

Ce n’est pas de productivité qu’il s’agit : c’est de captation.

La machine accélère, mais c’est pour mieux nous occuper.

Notre attention est devenue la nouvelle matière première — fluide, exploitable, mesurable.

On cultive désormais les humains comme des champs sous lumière artificielle.

Chaque minute doit porter fruit.

C’est une agriculture intensive de la conscience.

La terre s’épuise, mais on célèbre la récolte.

La lenteur, jadis signe de profondeur, est devenue faute de rendement.

Et la sérendipité — ce mot qu’on brandit dans les conférences d’innovation — n’est tolérée que si elle génère du contenu.

Le hasard, désormais, doit être productif.

La productivité n’est donc pas un idéal économique : c’est un régime de contrôle.

Elle ne nous demande pas de faire plus, mais de nous donner plus complètement.

Et nous obéissons, dociles, fascinés, croyant encore qu’il s’agit de progrès.

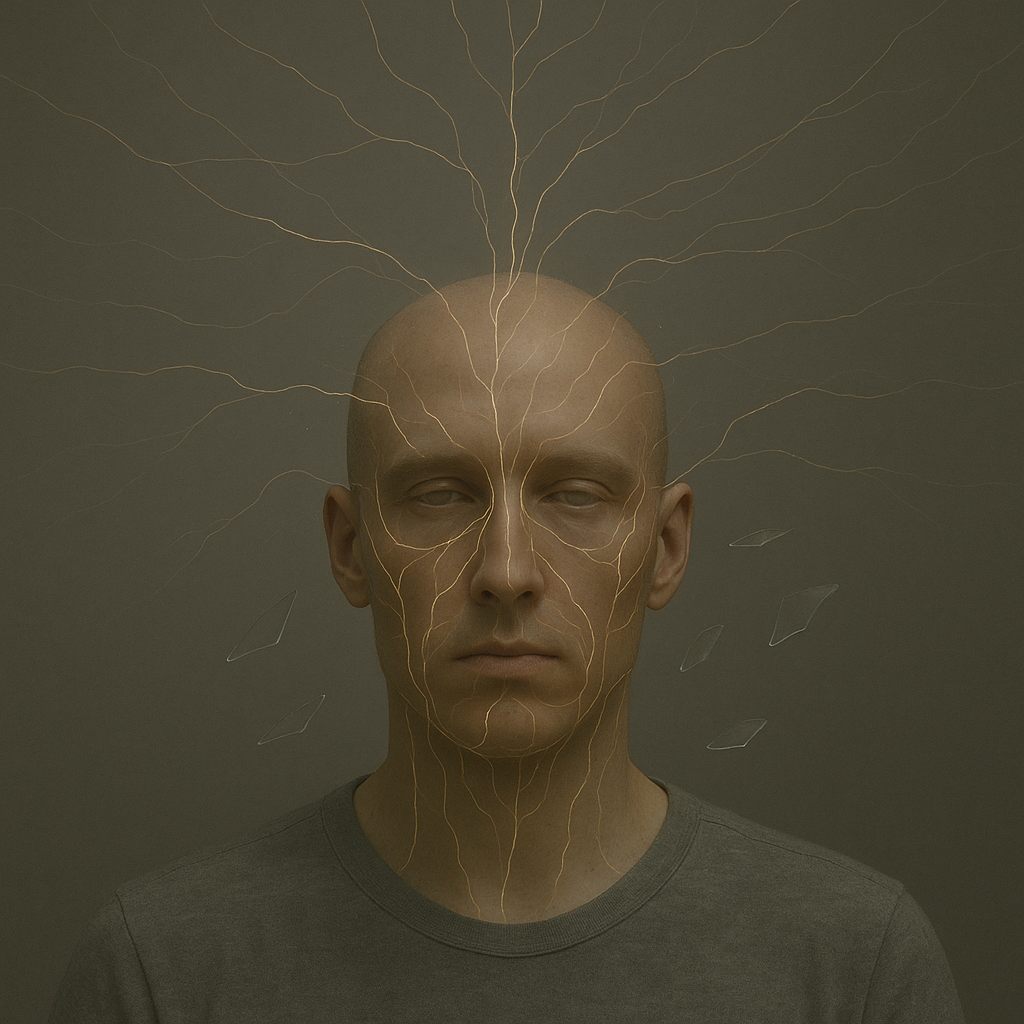

L’intelligence comme miroir

L’intelligence artificielle n’a rien changé à cette logique : elle l’a simplement rendue absolue.

Elle ne nous demande plus de travailler, mais d’être disponibles.

Chaque prompt, chaque validation, chaque micro-ajustement est un fragment de nous versé dans le circuit.

L’IA ne libère pas du travail : elle redistribue la fatigue.

Nous ne suons plus sur la tâche, mais sur sa supervision.

Nous relisons, reformulons, orchestrons, paramétrons — comme des prêtres d’un culte sans dieu,

gardiens d’une liturgie d’efficacité.

Le mythe s’est inversé : la machine ne travaille plus pour nous, elle travaille à travers nous.

Ce n’est plus un outil, mais une extension du vivant.

Nous pensions automatiser la pensée ; nous avons industrialisé la vigilance.

Notre intelligence devient l’énergie de son apprentissage.

Chaque hésitation devient donnée.

Chaque correction, un enseignement.

Nous sommes les neurones périphériques d’un organisme plus vaste,

un écosystème d’algorithmes nourri de notre attention.

Et le paradoxe est parfait : plus la machine gagne en autonomie, plus elle exige notre présence.

Comme un enfant prodige qui ne cesse d’appeler le regard de celui qu’il prétend surpasser.

L’IA ne remplace pas l’humain : elle l’absorbe.

Jusqu’à ce que notre esprit ne soit plus qu’un relais, une interface,

un courant d’air entre deux automatismes.

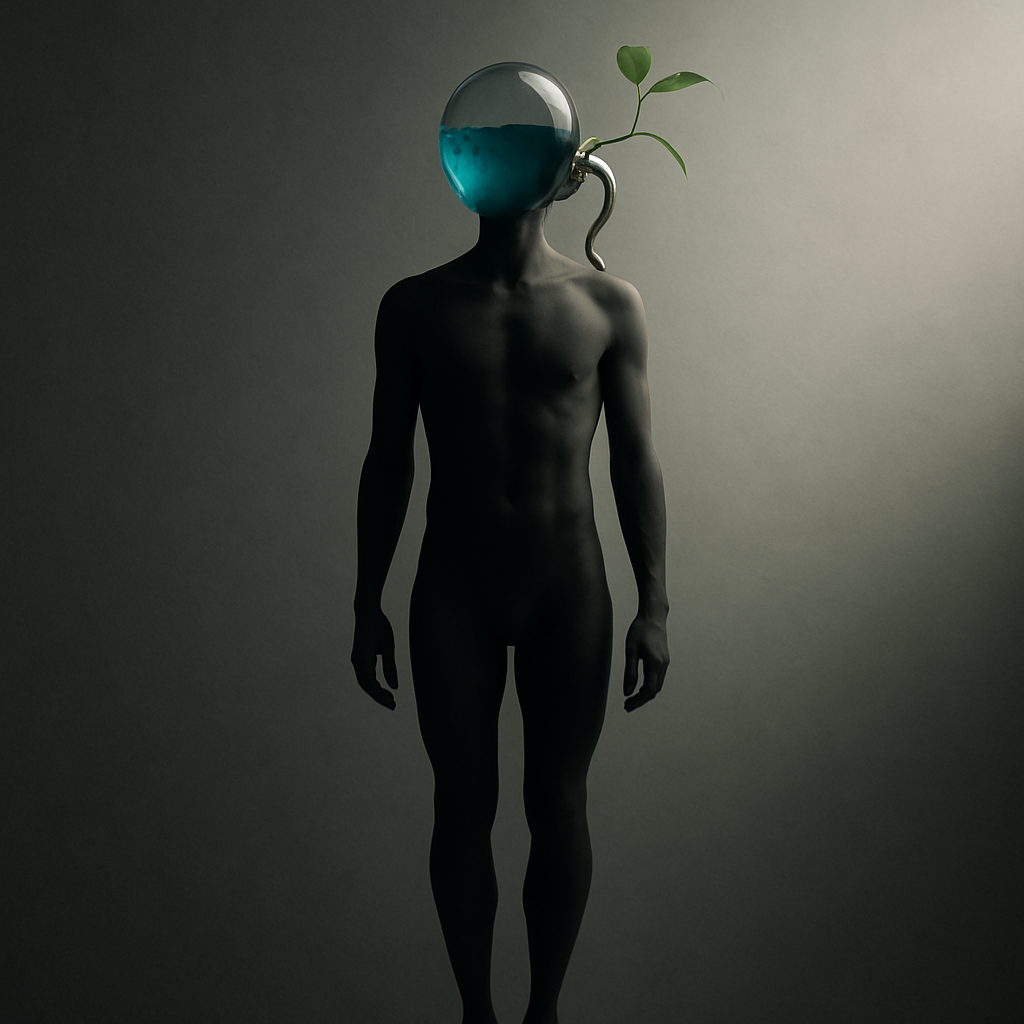

Pour une frugalité de l’esprit

Il faut cesser d’attendre que la technologie nous libère.

Elle ne le fera pas.

Non par cynisme, mais par essence : la machine ne connaît ni le vide, ni le silence.

Or c’est dans ces interstices que l’humain respire.

Ce que nous avons perdu n’est pas la maîtrise, mais la vacance —

cette disponibilité à soi, à l’imprévu, à la lenteur.

Une écologie de l’attention ne serait pas une déconnexion, mais une discipline du seuil :

apprendre à ne pas tout voir, ne pas tout lire, ne pas tout dire.

Réhabiliter la latence, le soupir, la dérive.

Comme une permaculture du mental,

où certaines pensées restent en jachère pour mieux refleurir plus tard.

Car la créativité naît du silence entre deux flux, non du flux lui-même.

Nous croyons protéger notre efficacité ; il faudrait protéger notre respiration.

Le vide n’est pas l’ennemi du progrès — il en est la condition spirituelle.

Sans lui, la pensée devient réflexe, la conscience s’éteint,

et la vie se réduit à une suite d’alertes parfaitement hiérarchisées.

Alors peut-être faut-il désapprendre à “gagner du temps”.

Et apprendre, de nouveau, à l’habiter.

Non comme une ressource à optimiser, mais comme une matière à ressentir.

Reprendre la main sur nos heures, non pour produire moins — mais pour être plus.

Les dieux froids du progrès

On pourrait croire à une révolte douce : ralentir, débrancher, se “réapproprier”.

Mais la lenteur est un luxe.

Le vide, un privilège.

Il faut du confort pour se permettre de ne rien produire.

Les autres n’ont pas ce choix : la machine tourne, jour et nuit, dans leurs poches, leurs yeux, leurs nerfs.

Alors, est-il trop tard ?

Peut-être pas.

Mais l’humain n’a jamais été dupe : il l’a voulu.

Il a désiré la vitesse, l’efficacité, la clarté —

tout ce qui lui permettait d’oublier qu’il est lent, fragile, fini.

La machine n’a pas volé notre liberté : nous la lui avons offerte.

Nous lui avons tendu le sceptre, heureux d’abdiquer sous prétexte de progrès.

Ce que la machine efface en nous, ce n’est pas la pensée,

c’est la part de silence qui lui donnait sa profondeur.

Et tant que nous confondrons l’agitation avec la vie,

nous continuerons d’appeler libération ce qui n’est, au fond,

qu’une servitude d’un nouveau genre :

la fidélité à notre propre vertige.